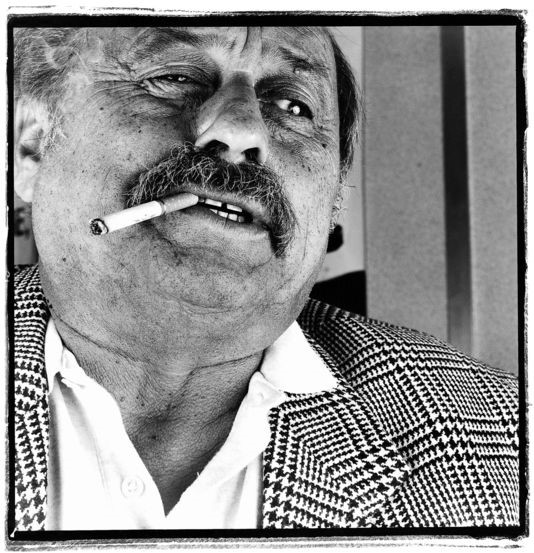

Jim Harrison à Notre Dame de Vaulx

Emmanuel Merle nous a fait partager son admiration,

sa rencontre avec ce personnage haut en couleurs.

Découverte à travers quelques lectures de l'oeuvre de Jim Harrison.

Un public conquis.

Présentation Jim Harrison

L’écrivain Jim Harrison, peintre de l’Amérique rurale, est mort

Cet épicurien surnommé « Big Jim » s’est éteint samedi à l’âge de 78 ans.

On le surnommait « Big Jim ». On le qualifiait de « Gargantua yankee ».

C’est que l’auteur américain se doublait d’un épicurien.

Jim Harrison s’est éteint à l’âge de 78 ans, samedi 26 mars, à la suite d’une crise cardiaque qui l’a fauché chez lui dans l’Arizona, laissant derrière lui une œuvre considérable : quatorze romans et dix recueils de poésie.

Il gardait au-dessus de son bureau un petit morceau de papier où était écrite une phrase que lui avait aboyée un patron de studio hollywoodien :

« Tu n’es rien qu’un écrivain ».

Ce cyclope était de la race des géants, des grands romanciers américains qui inspirent à leurs lecteurs un culte fervent.

Jim Harrison naît le 11 décembre 1937 à Grayling, dans le Michigan, Etat boisé auquel il restera fidèle, y possédant par la suite un chalet isolé.

Ses grands-parents sont fermiers.

Jim Harrison grandit au sein d’une famille nombreuse et aimante.

D’abord ouvrier agricole puis agronome-conseil, son père l’initie à la pêche et lui enseigne le nom des plantes.

Pour ses 7 ans, Jim reçoit un manuel de survie où deux jeunes Blancs apprennent à vivre dans la forêt pendant un mois, tels des Indiens.

Il s’identifie à eux : ce Two Little Savages, d’Ernest Thompson Seton, le marque profondément, concentrant deux passions que Jim Harrison ne cessera de cultiver : la vie sauvage, à laquelle il sera attaché par les sens et par l’esprit, et les cultures autochtones, pour lesquelles il entretiendra une profonde curiosité.

Elle se traduira dans son œuvre par la présence d’une multitude de personnages d’Indiens, de digressions mystiques, de dénonciations des crimes contre l’humanité qu’avaient été, pour lui, les guerres indiennes (1770-1890).

Fin gourmet, œnologue, mélancolique…

En marge, titre des Mémoires de Jim Harrison (Christian Bourgois, 2003), désigne la place que ce gars du Midwest s’était assignée dès l’adolescence, par détestation de la middle class, et la place qu’il occupa ensuite dans le milieu littéraire.

Depuis un accident survenu à l’âge de 7 ans, Jim était borgne.

« Quand vous êtes très jeune, une infirmité comme celle-là vous isole.

Vous vous sentez très particulier.

C’est pourquoi je suis parti dans les forêts, près des lacs et des rivières, loin des gens.

Et que je suis devenu artiste. »

Un autre drame le frappe à l’orée de l’âge adulte : son père et sa sœur Judith, dont il est très proche, périssent lors d’un accident de la route.

« C’est à ce moment-là que j’ai pensé : si une telle chose peut arriver, si les gens qu’on aime le plus meurent comme ça, alors tu peux faire ce que tu veux de ta vie. »

Trois ans plus tôt, Jim Harrison, alors âgé de 16 ans, avait confié sa vocation littéraire à son père :

« Il est aussitôt sorti m’acheter une machine à écrire d’occasion qu’il a payée vingt dollars, plutôt que de m’asséner le trop classique sermon paternel sur la recherche d’un métier plus rentable, la honte et le malheur qui s’attacheraient inévitablement à la vie d’artiste. »

Ses personnages sont à son image : fins gourmets, œnologues, et de plus en plus mélancoliques au fil des ans.

Sunderson, le héros sexagénaire de Grand Maître et de Péchés capitaux (Flammarion, 2012 et 2015), en cela pareil à ses homologues de Légendes d’automne et de Sorcier (Robert Laffont, 1981 et 1983), a la descente facile : schnaps, whisky, bière, Bloody Mary, vodka, bourgogne grand cru, vin rouge bon marché…

Ce sont des lettrés solitaires, ours mal léchés portés sur la nourriture, meurtris par un divorce ou la fin d’une histoire d’amour, aimant lever le coude et trousser des femmes.

Ils prennent la route pour fuir leurs démons, chasser, pêcher, bivouaquer, réfléchir à l’Histoire, parfois résoudre un crime.

La mort approche, mais cette imminence permet de se réinventer, loin des conventions sociales et de la comédie humaine.

Ils errent en quête d’eux-mêmes, rongés par les regrets, ainsi qu’en témoigne Une odyssée américaine (Flammarion, 2009).

Ils se livrent à l’introspection et nouent des liens organiques avec la nature.

Cette veine-là traverse également la poésie de Jim Harrison, par laquelle commence son aventure littéraire, au milieu des années 1960, avec plusieurs recueils imitant une forme arabe perfectionnée par les Perses :

- le « ghazal ».

- Le monde sauvage coule en eux.

- Les sens sont éveillés

- les énergies

- primitives

- les émotions

- d’ordre physique

Par la poésie, Jim Harrison s’abandonne à communier, mieux, à fusionner, avec la nature.

Devant un arbre, il écrit, dans Une heure de jour en moins (Flammarion, 2012) : « Je m’assois contre lui et me fonds en lui. »

Jim Harrison se plaît à confier que, après avoir mangé de l’ours, il se voit en rêve dans la peau de l’animal.

Dégoût pour la grande ville

Quoique distingués par plusieurs prix, ses premiers recueils ne lui permettent pas de vivre de sa plume.

Mais ils contribuent à l’attribution d’un poste d’assistant en littérature à l’université d’Etat de New York.

Faute de s’y complaire, il abandonne l’enseignement au bout de deux ans –

« la métaphore la plus appropriée me semblait celle de la vie dans un zoo »

– et retourne vivre dans le Michigan avec son épouse, Linda, et la première de leurs deux filles, Jamie, aujourd’hui auteure de romans policiers.

Ce dégoût pour la grande ville et le milieu académique s’exprimera dans nombre de ses récits, depuis la nouvelle « Le Dolorosa beige », de Julip (Christian Bourgois, 1995), où un professeur d’université se retire dans un ranch, jusqu’à Nageur de rivière (Flammarion, 2014), où un historien d’art revient habiter la bourgade de son enfance.

Jim Harrison enchaîne alors les petits boulots dans le bâtiment, tout en collaborant à plusieurs journaux, dont Sports Illustrated.

Cousinant avec des récits de festins pantagruéliques, ses reportages sur la pêche au tarpon en Floride ou la chasse à courre en Normandie sont rassemblés dans le recueil Entre chien et loup (1993).

Immobilisé pendant un mois, à la suite d’une chute en montagne, il se lance dans le roman.

Wolf, sous-titré Mémoires fictifs, paraît en 1971 (Robert Laffont, 1991).

Il s’agit de l’histoire transposée de sa jeunesse, « un garçon au cœur brisé, grimpé sur le toit d’une grange et hurlant sa peine ».

La critique salue l’ouvrage, mais Jim Harrison attendra encore un septennat pour connaître le succès.

Il éclate avec Légendes d’automne, recueil de trois nouvelles dont l’une sera portée à l’écran en 1994 par Edward Zwick.

David Lean et John Huston, dont les projets échoueront, acquièrent chacun les droits d’une novella.

Voilà Jim Harrison riche d’un million de dollars, après n’en avoir gagné que 12 000 par an pendant une décennie. Il flambe tout en alcool et cocaïne.

L’Amérique, « un Disneyland fasciste »

L’homme goûtait les excès, mais il revenait toujours aux piliers de sa vie, la littérature, la vie sauvage.

Dans sa maison près de Missoula (Montana), où il s’était installé après avoir quitté le Michigan, Jim Harrison possédait des peaux de serpent, des crânes de coyote ainsi que des photos de Rimbaud, de René Char et du chef indien Sitting Bull.

Il était parti sur les traces du poète russe Essenine en Russie et de Rimbaud en Afrique, avait pris la route 66 jusqu’à San Francisco…

Etre à l’extérieur apaisait ses angoisses.

« Les grands espaces me permettent d’échapper à ma claustrophobie », disait-il.

Démocrate de gauche, portraitiste de l’Amérique rurale, cette grande gueule reprochait à son pays d’être oublieux de sa propre histoire, de s’être bâti dans le sang par le massacre des Indiens, de s’être fourvoyé au Vietnam, de n’être obsédé que par l’argent.

Son pays, disait-il, était un « Disneyland propret et joli, sans excès, politiquement correct, où l’on ne boit pas, ne fume pas. Un Disneyland fasciste ».

Il était tombé amoureux de la France, d’abord pour sa littérature, puis pour sa gastronomie.

Jim Harrison estimait que rien ne valait un bon déjeuner « pour lutter efficacement contre la mort » et que le vin lui avait sauvé la vie, lorsque le sentiment du délitement de l’existence l’oppressait.

« L’acte physique élémentaire consistant à ouvrir une bouteille de vin a apporté davantage de bonheur à l’humanité que tous les gouvernements dans l’histoire de la planète »,

lit-on dans Aventures d’un gourmand vagabond (Christian Bourgois, 2002).

C’est pour pouvoir continuer à déguster du vin qu’il a arrêté, par souci de tempérance, de boire du whisky.

Jim Harrison, longtemps boudé par la critique, fut aussi la bête noire des féministes, qui le considéraient comme un macho dans la lignée d’Hemingway – romancier que, par ailleurs, il goûtait peu.

Or non. Ses femmes sont juste délurées et ses héros un brin lubriques.

Autre malentendu : pour son traducteur français, Brice Matthieussent, qui lui a consacré un abécédaire, Jim Harrison de A à X (Christian Bourgois, 2007), on a tort de le réduire aux grands espaces.

« C’est oublier tous ses romans et ses nouvelles intimistes où l’on ne quitte jamais telle bourgade ensuquée au fin fond du Michigan et tous ces personnages qui ruminent dans leur tanière.

C’est oublier le désir de vagabondage non plus physique mais mental, le désir d’assoupissement, de repli sur soi dans un tout petit espace, un confinement qui caractérise souvent le héros harrisonien.

C’est oublier le peintre des huis clos, des détresses à fleur d’âme et de la nostalgie du bonheur enfui. »

Ami des écrivains Richard Brautigan et Raymond Carver, ainsi que de l’acteur Jack Nicholson, qui fut son mécène pendant de longues années, Jim Harrison se targuait de posséder un nom indien signifiant :

« Quelqu’un qui va dans le noir pendant un long chemin et dont on espère qu’il reviendra. »

Macha Séry, Journaliste au Monde

Le Monde.fr • 27.03.2016 à 17h58 • Mis à jour le 28.03.2016 à 09h44 •